手話言語条例の制定と実践と課題から展望へ

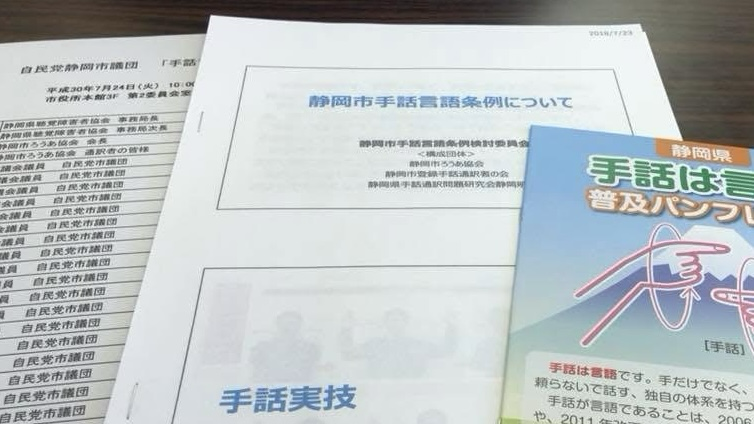

令和7年4月、私たち静岡市も手話言語条例を制定しました。

少なくとも2006年に障害者権利条約を採択してから20年。制定に至るまで、市内でも幾多の皆さんのご尽力があり、ようやく辿り着くことが出来ました。そのご尽力を思うと、深い敬意と感謝に胸が熱くなります。

静岡市手話言語条例

https://www.city.shizuoka.lg.jp/s3278/s012584.html

言語は、人として思考吟味を育み支え、理知、理性、人格を支え、他の生物と異なる人類の特徴として最も重要な要素の一つですので、その言語の存在を知覚し、主権を保障し、これを支えることは、人としての尊厳を担保することそのものです。

さて、私たちは手話言語条例を採択施行しましたが、肝心なのはその実践、実効です。

その際に、留意が要るのは、「手話」には「日本語対応手話」と「日本手話」があり、文法や表現の態様が異なる「いくつかの言語」がある点です。

言語が人としての尊厳の基礎であるということは、それぞれの言語を知覚し保障することが要請されることとなります。

例えば、現在、尾崎が議会運営委員会の委員長を拝命している静岡市議会では、議会を傍聴する際に、手話通訳という権利保障を実施しています。

その際の「手話」はどの手話なのか、一方の言語だけに対応する態様では、一般より尚更に大切な議会という場において、他方の言語の方々の主権を保障することにはなりませんし、寧ろ排除することになります。

それぞれの言語話者が傍聴する際には、それぞれの手話通訳が要るということであり、その手話通訳者の育成と生活の工面が要るということでもあります。

また、聴覚に障碍を生じて間もない時期などには、手話の修得が充分でない態様もありますので、手話通訳だけでは権利保障とはなりません。

人間の根幹である理知の主権を確立し、延いては様々な態様にある国内外の人々の権利保障、社会基盤の充実に繋げていく。

年齢を重ねて、障碍が生じても大丈夫。障碍のある子どもたちも、将来に不安はない。そんなチカラ強く明るく優しい静岡市を、希望と期待に満ち溢れる静岡市を、皆さんで一緒に拓いていこうと、条例制定の成就にあたって、想いを新たにしました。