三保と奥藁科とは古くからの繋がりがあります

三保半島と奥藁科、ともすると特段の関係を感じないかもしれませんが、相応に古くからの繋がりがあります。

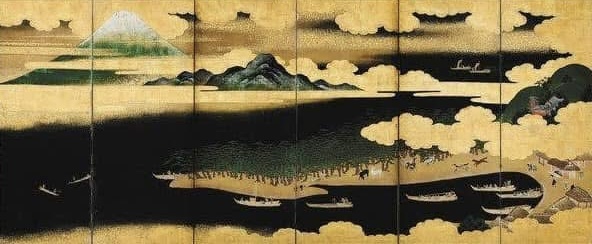

『富士三保清見寺図屏風』に描かれた三保半島には、馬が群れをなして躍動している様子が描かれていますように、三保半島は馬を育てる「牧」だった時期があったようで、美穂神社には神馬の逸話もあり、この美穂神社の神馬は、静岡浅間神社の神馬と対をなす神馬でもあります。

その静岡浅間神社には、空を舞う天女の様子が描かれていますし、観阿弥の最期に演じたのはこの静岡浅間神社であるとされます。

一方、藁科川や安倍川の流域にも、馬を育てる「牧」だった時期があるようです。聖一国師の生まれた地として知られる栃沢の生家には、名馬とされる駿墨の名残りがありますし、藁科川の源流部にある福養の瀧には、この駿墨が水浴びをしたとの言い伝えがあります。

また、流域の神楽や稚児舞のように、神仏への畏怖と敬意、祈りと感謝を、身体で表現する技藝によって継承する文化で繋がります。

聖一国師が産まれるときには、久能寺(現在の久能山東照宮)の方角から明星が光り輝き、母である坂本税の胎内を照らし、羽衣を纏った天女が舞い微笑む夢をみた夜に子を宿したといいます。坂本税が久能寺の僧正である堯弁大徳師を訪ねたところ、その天女の舞う絵像があったという言い伝えがあります。坂本税は坂本姫と言われ、移り住んだ屋敷跡の碑が清沢地区坂本の大山登山道にあるのをご存知でしょうか?

その久能山、有度山からは、富士山を眺めることも、駿河湾を眺めることも、南アルプスの山々を眺めることも出来ます。

杉尾はなのき展望台からの風景は、幼少期の聖一国師の眺めた風景でもあるでしょう。

先人たちは、南アルプスから、奥藁科、久能、富士山、三保、駿河湾という、高山帯から海洋に亘るこの風景から、或いは天体の運行を眺めることで、神仏の宿り司る自然を畏れ敬い、その普遍の法理摂理に学ぶ心象、基礎素養を体得してきたのかもしれません。

改めて三保地域の皆さまに、深い敬愛と感謝を込めて。