渋滞対策と構造転換、地域による経済外交

藁科地域の長年の課題に、渋滞があります。これまで道路の拡幅を主とした対策に、多くの皆さまの協力を頂きながら、取組んできました。

一方で、流域における宅地造成で人口が増えることで交通需要が増し、同時に渋滞が人口増のボトルネックとなるという構造があるというのは、静岡市内外の同様の地形に共通の構造課題でもあります。

山間部から市街地への交通だけでなく、三保のような半島、長沼交差点のような鉄道と自動車道の交差など、漏斗(じょうご)構造にある地形に共通の構造課題です。

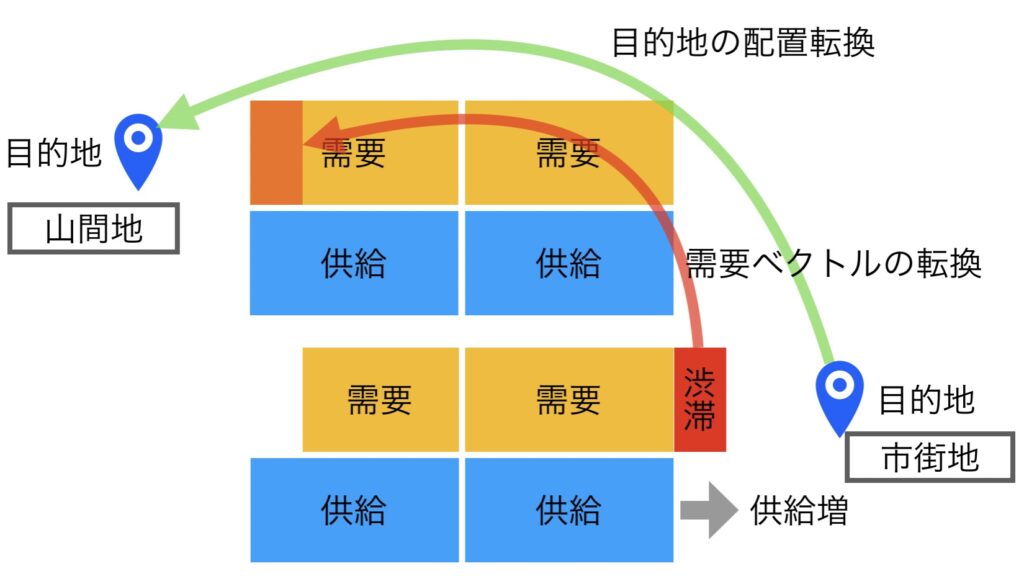

交通需要に対して交通供給が足りないのですが、これまでの対策は、供給側を拡充するアプローチに比重してきました。

そこで、交通需要を逆方向へ転換するアプローチが、地域の皆さんから提起されています。

その一つは、通勤や通学の目的地を、上流側に配置することで、交通需要を増加せずに、地域内からの人口流出を低減することにもなり、地域内に産業を創出することにもなるアプローチです。

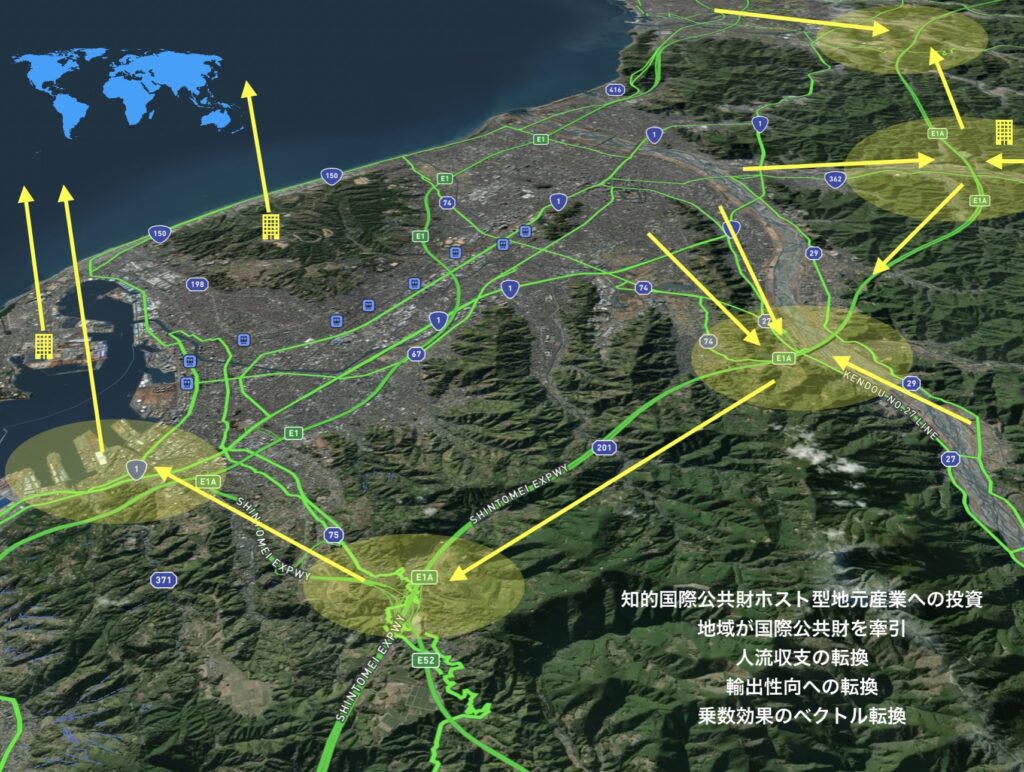

具体的には、地域内での産業創出、特に地域内外に共通の課題への共通の解決策の創出、インターネットを介するサービス供給に比重して支援することで、規模の経済性を確保しつつ、交通需要を増加せず、交通需要を逆方向へ転換します。

もう一つは、新東名へ交通需要を分散するアプローチです。

市街地を介していた交通需要分を、市街地を介さないバイパス路へ負荷分散することになります。

かつて茶の輸出のために清水港へ運ぶ鉄道を敷設したように、新東名を通じて清水港への往来を拡充することにもなりますし、

物理的な拡張ではなく制度的な拡張として、投資負荷を抑え、実現速度を上げることにもなります。

目下、地域の皆さんによって、取組みが始まっていますので、市政として、県政や国政と連携して、力強く支え、実現に向けて一緒に取組みます。